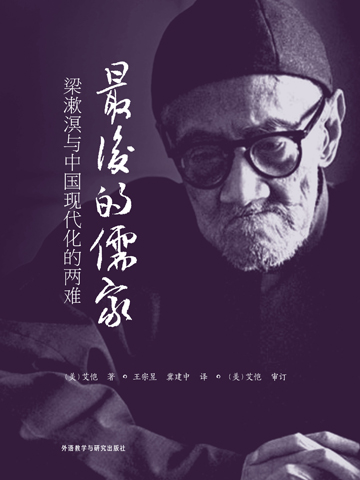

第一部梁漱溟评传,外国人眼中的梁漱溟。

《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》是海内外第一部梁漱溟评传。同时代的梁启超、胡适、李大钊、鲁迅等,都有人作了传记,甚至不止一种。美国人认为胡适是“五四”时期的主要思想家,这和胡适与外国联系不无相关。外国人容易知道他、理解他。胡适、李大钊和梁漱溟是同时代的人,而且李氏和梁漱溟还是好友。美国人在研究中国共产主义运动时,首先注意到了李大钊。这当然不难理解,人们自然会注意站在左右两翼突出位置的历史人物。

他是个了不起的人物,从性情、智慧、个人人格各方面来讲,在这种时代,要找这种人,已经不太容易了。他的议论不管是对是错,都有真知灼见。他和一般社会上的名人、名流不同,像胡适之、梁任公等“时代名流”,没有一个超过他的。

环顾当今之世,在知识分子中能有几个人不唯上、唯书、唯经、唯典?为此舞文弄笔的人也不少,却常常不敢寻根问底,不敢无拘无束地敞开思想,进行独立思考。可见要真正做一个思想家,是多么不容易。

梁先生的人生有点像个圣人,圣人悲悯持世,进而止不住要救世,总想把自己的思想付诸行动,来改善这个社会。一般的读书人安于书斋,只满足于笔下风云,多徘徊于砚中风韵。从这个意义来讲,梁先生有些类似于甘地这样的圣者,通过自己的不断奔走感化大地,于改造人生与社会中践履一己的感悟。

- 中文版序言

- 导论

- 第一章 父与子

- 第二章 精神异常、自杀、成圣

- 第三章 北京大学的孔夫子和文化

- 第四章 中西文化(一)

- 第五章 《东西文化及其哲学》的社会反应

- 第六章 梁漱溟的上下求索,1922—1926

- 第七章 广东与河南:乡村重建的开端,1927—1931

- 第八章 中西文化(二)

- 第九章 乡村重建:儒家的现代化

- 第十章 “南京十年”时期之乡村建设:一个政治和社会的分析

- 第十一章 山东的乡村建设

- 第十二章 抗战时期和战后:政治和论战

- 第十三章 回到北京

- 第十四章 1986年跋

- 参考书目

- 书评 写书评

- 笔记

-

书评加载中...

京公网安备 11010802032529号

京公网安备 11010802032529号

笔记加载中...